Vestiges d’un Âge Héroïque

Le monde a tourné la page. Il l’a fait sans bruit, sans cérémonie, sans même un adieu digne de ce nom. Vingt ans plus tôt, l’humanité avait tremblé sous les assauts des Kaijus, ces entités colossales venues de l’ailleurs, destructrices et indifférentes. Pour leur faire face, un groupe d’élus s’était dressé. Non pas des soldats, ni des machines, mais des êtres humains aux costumes chamarrés et aux noms flamboyants. Des Sentai.

Aujourd’hui, ces combattants ont été oubliés comme on oublie un générique après la fin d’une série. Les murs de leurs anciens QG sont à l’abandon, les archives de leurs missions dorment dans des serveurs obsolètes, et les rares figurines à leur effigie se vendent une misère sur des brocantes numériques. Ils ont sauvé le monde — une fois, peut-être deux — mais le monde ne s’en souvient déjà plus.

C’est dans ce silence posthume que Shin Zero s’installe. Non pas dans la gloire, mais dans l’après. Dans ce vide, ce gouffre narratif qu’aucune œuvre de Sentai n’ose vraiment explorer : que devient un sauveur lorsque le mal n’a plus besoin d’être combattu ?

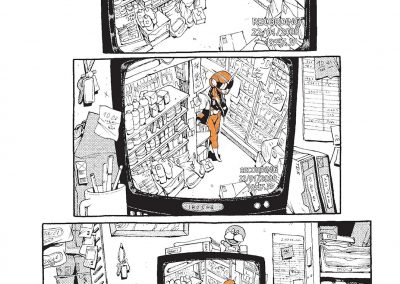

Warren, autrefois chef d’équipe, charismatique et sûr de lui, traîne désormais sa silhouette dans les rues d’une mégalopole japonaise qui ne le reconnaît plus. Il livre des colis sous une pluie acide, ses gants abîmés serrant un guidon trop petit pour son gabarit. Nikki, ancien bras droit au tempérament flamboyant, travaille dans un centre commercial, coincé entre une hiérarchie absurde et une clientèle amnésique. Sofia anime des anniversaires pour enfants déguisée en elle-même, payée à l’heure pour rejouer des poses que plus personne ne comprend. Satoshi, le tacticien discret, survit grâce à des tutorats mal payés. Et Héloïse… Héloïse ne répond plus aux appels.

Ces cinq figures, autrefois unies par le devoir, sont désormais éparpillées comme les morceaux d’un jouet cassé. Leurs couleurs — rouge, bleu, jaune, noir, rose — n’évoquent plus rien. Même pas la nostalgie. Juste une gêne, un malaise diffus, comme lorsqu’on retrouve une vieille affiche dans une cave et qu’on hésite à la jeter.

La société ne les hait pas. Elle les tolère. Elle les croise parfois, dans les transports ou à la télévision, les yeux vides, sans jamais les reconnaître vraiment. Ils sont devenus des fossiles vivants, témoins embarrassants d’une époque de violence que l’on préfère effacer sous des slogans bienveillants et des promesses d’algorithmes protecteurs.

Et pourtant, Shin Zero n’accable pas. Il observe. Il constate. Il montre le lent désenchantement d’une génération de héros réduits à des fonctions absurdes, à des existences sans impact. C’est là que réside la force du récit : dans sa lucidité implacable, dans cette manière de ne pas juger, mais de révéler, planche après planche, case après case, la lente dérive de ceux qu’on applaudissait hier, et que l’on ignore aujourd’hui.

Mais le silence ne dure jamais. Car quelque chose gronde. Pas dans le ciel, ni sous terre. Quelque chose d’intime, de vieux, de tordu. Un retour peut-être. Une menace. Ou juste un sursaut de dignité. La question n’est pas de savoir s’ils sont prêts. Elle est plus cruelle : ont-ils encore le droit d’essayer ?

Une Tragédie en Celluloïd

Shin Zero ne raconte pas seulement la chute. Il l’orchestre. Il la met en scène avec une précision clinique, comme un film qui connaîtrait déjà sa fin, mais choisirait malgré tout d’en détailler chaque tremblement. Le récit ne se déploie pas dans un présent linéaire : il fonctionne en strates, en glissements entre le passé et l’aujourd’hui, entre la grandeur figée des exploits d’antan et la grisaille monotone de leur lendemain sans gloire.

Mathieu Bablet, à l’écriture, ne cherche ni à émouvoir gratuitement, ni à rejouer les codes du genre pour mieux les parodier. Il démonte, décortique, puis reconstruit le mythe sentai avec une mélancolie tranchante. Chaque flashback agit comme une gifle chromatique : couleurs saturées, poses grandiloquentes, slogans hurlés dans le vide, compositions symétriques d’une précision quasi militaire… C’est un théâtre de lumière et de bruit, figé dans une forme de perfection grotesque, comme un générique de dessin animé trop bien remastérisé pour son propre bien.

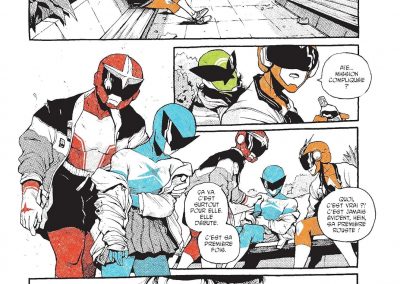

Et puis, sans prévenir, le présent revient, terne, glacial, en aplats gris et blancs, et tout s’effondre. Les figures héroïques deviennent des silhouettes désarticulées, les dialogues s’étiolent en demi-phrases inutiles. Les scènes quotidiennes — un repas pris seul, une réunion absurde, un déplacement banal dans une ville qui ne regarde plus rien — sont cadrées avec une sévérité presque documentaire. Chaque case semble vouloir enfermer ses personnages, comme si la mise en page elle-même cherchait à rappeler l’étroitesse de leurs existences actuelles.

Mais là où le manga frappe le plus fort, c’est dans son usage du vide. Ce n’est pas le manque d’action qui pèse, mais l’absence volontaire de tout bruit narratif inutile. Il n’y a pas d’exposition gratuite. Pas d’explication laborieuse sur le pourquoi du comment. Seulement des silences. Des regards. Des pauses. On voit Satoshi marcher dans un couloir trop long pour lui. On suit Sofia traversant une rue bondée sans que personne ne la reconnaisse. On reste figé avec Nikki, une demi-seconde avant qu’il ne réponde à une question inutile.

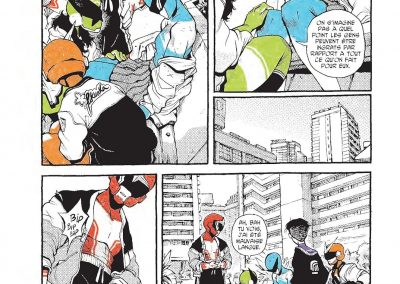

Quand les affrontements reviennent — car oui, il y en a —, ils n’ont plus rien de glorieux. Ils sont désaccordés, absurdes, presque honteux. Les anciens réflexes sont là, les poses reviennent mécaniquement, mais les explosions semblent décalées, les cris tombent à plat, les gestes sont trop stylisés pour être encore fonctionnels. Ils reproduisent un langage que le monde ne parle plus.

Le premier choc est brutal. Ils veulent y croire, hurler à nouveau leur nom de code, brandir leurs armes désuètes. Mais le monde en face ne joue plus selon les mêmes règles. La violence est plus sale, plus sourde. L’ennemi n’a pas lu le script. Et eux ne savent plus improviser.

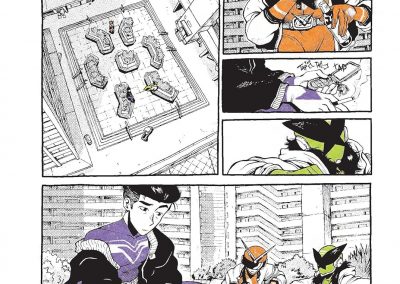

Et pourtant, au fil des pages, quelque chose résiste. Ce n’est pas une montée en puissance — il n’y aura pas de catharsis facile — mais une bascule dans le langage visuel, un glissement progressif, presque imperceptible, où le passé revient hanter la structure même du récit. Les cases, d’abord rigides, s’ouvrent à nouveau. Les perspectives reprennent de l’ampleur. Les contrastes s’intensifient. L’héroïsme ne renaît pas : il se réinvente dans le doute, dans la chute, dans la volonté fragile de ne pas laisser disparaître ce qui a compté.

La véritable tragédie de Shin Zero n’est pas celle de la défaite. C’est celle de l’effacement. De l’oubli méthodique d’une époque, d’un style, d’une manière de croire au bien. Et c’est aussi, paradoxalement, ce qui le rend si profondément nécessaire.

La première chose que l’on ressent en ouvrant Shin Zero, ce n’est pas un coup de crayon, ni une case spectaculaire. C’est un choc atmosphérique. Un poids visuel qui vous tombe dessus sans prévenir. Car Guillaume Singelin ne dessine pas un monde : il le compresse, l’enserre, l’impose avec une force silencieuse. Chaque planche respire l’opposition entre deux énergies contraires : le souvenir saturé d’un passé flamboyant, et la matière grise d’un présent froid, décomposé, usé jusqu’à la trame.

Les séquences de flashback sont des éclats de pure iconographie sentai. Costumes exubérants, angles dynamiques, poses dramatiques, explosions stylisées, combats en pleine verticalité. Les corps sont des flèches, les bras pointent vers le ciel comme pour conjurer l’oubli. Tout est exagéré, glorifié, presque baroque, comme si l’âge d’or des Sentai avait été tourné sur pellicule 35 mm avant d’être rembobiné à l’infini. Les couleurs (ou plutôt leurs souvenirs) y transpercent la page : même en noir et blanc, on sent la lumière des néons, la chaleur du feu, le rouge trop rouge des casques d’autrefois.

Mais dès que l’on revient au présent, la mise en scène s’écrase. Le cadrage devient plus serré, plus lourd. Les perspectives sont étouffantes. Les décors urbains ne sont plus des champs de bataille, mais des arrières-salles de supermarché, des halls de gare, des parkings souterrains. Les personnages y semblent diminués, déconnectés de la verticalité héroïque qu’ils avaient jadis. La ville ne les regarde plus.

Le travail sur les visages est une réussite bouleversante. Warren, autrefois leader flamboyant, affiche des traits tirés, des cernes creusés, un menton devenu hésitant. Ses yeux n’affrontent plus rien : ils évitent. Nikki sourit encore parfois, mais c’est un sourire qui tient debout par habitude, comme un pansement qui ne colle plus. Satoshi se dissout dans l’anonymat, une silhouette neutre parmi tant d’autres, à peine identifiable. Sofia force la lumière, multiplie les faux semblants dans des spectacles d’enfants où elle rejoue son propre personnage sans y croire. Et Héloïse… Héloïse reste un trou dans le décor, une absence qui parle plus fort que toutes les présences réunies.

Ce qui frappe, c’est cette manière qu’a Singelin d’utiliser l’espace négatif : il sait exactement quand laisser une case vide, quand agrandir un silence, quand faire peser un mur trop grand derrière une silhouette trop petite. C’est du cinéma de l’inaction, du découpage qui ose ralentir, suspendre, étirer, jusqu’à ce que l’œil comprenne sans que les mots n’aient besoin de le dire.

Et puis il y a les fantômes. Pas ceux que l’on combat. Ceux que l’on ne veut plus nommer. Les Kaijus ne sont plus là, mais leur ombre demeure. On les aperçoit en fragments : une silhouette difforme dans un reflet, une forme incertaine dans une vitrine, une publicité grotesque dont les contours rappellent ceux d’un ennemi d’autrefois. Même les monstres sont fatigués, usés, désincarnés. Mais c’est peut-être précisément cela, la nouvelle menace : l’oubli du mal, l’effacement de l’adversité, la banalisation de l’anormal.

Et dans ce monde sans bruit, Singelin parvient à faire entendre quelque chose. Le silence a une texture. On ressent le vide sonore d’un appartement trop calme, le grésillement d’un écran laissé allumé, les voix étouffées d’une foule qui ne vous parle plus. Sans bande-son, sans bruitages, sans animation, le manga donne à voir un monde qui grince intérieurement. Une mélodie perdue, un générique d’ouverture que plus personne ne lance.

Au fil des pages, on comprend : Shin Zero n’est pas un simple hommage graphique à un genre passé. C’est un travail de mémoire visuelle, une tentative désespérée de sauver du néant les restes d’un imaginaire oublié. C’est beau. Et triste. Et essentiel.