La mer frappe les rochers, le vent hurle à travers les landes bretonnes, mais Soà ne les entend pas. Née sourde et muette, elle grandit dans un monde qui bruisse sans elle, enfermée dans un silence que personne ne cherche à comprendre. En 1886, sur une île battue par les vents, elle n’est qu’une enfant de plus, une ombre dans un village qui ne sait quoi faire d’elle.

Mais Soà voit ce que les autres ignorent. Derrière ses grands yeux verts, elle observe, apprend, devine ce que personne ne dit. Son intelligence intrigue le curé du village, qui refuse de croire qu’une enfant comme elle soit condamnée à l’oubli. Un choix va bouleverser son destin : partir sur le continent, loin des siens, pour apprendre à exister dans un monde qui ne veut pas d’elle.

Ce voyage forcera Soà à affronter le mépris, l’injustice, la solitude. Mais au fil des pages, le silence qui l’étouffait devient une arme, un cri muet qui ébranle les certitudes d’une époque où les femmes comme elle n’ont pas de place.

Mais cette histoire est-elle une ode à la résilience ou le récit cruel d’un combat perdu d’avance ? Soà parvient-elle à se frayer un chemin, ou son cri se dissout-il dans l’indifférence d’un monde qui refuse d’écouter ?

Dans le village isolé où Soà voit le jour, le silence est une condamnation. Fille d’un pêcheur, elle grandit loin des mots, privée de la voix des hommes comme du chant de la mer. Mais elle n’est pas ignorante, seulement invisible. Aux yeux des siens, elle n’est qu’une enfant étrange, incapable de répondre, incapable d’exister autrement que dans les marges.

Tout bascule lorsque le curé du village découvre en elle une intelligence hors du commun. Il refuse d’accepter qu’elle soit condamnée à l’obscurité de son île et convainc son père de l’envoyer sur le continent. Un espoir fragile naît alors, celui de donner à Soà les clés d’un monde qui ne lui a jamais laissé sa place.

Mais la ville n’est pas plus clémente que l’île. Dans l’orphelinat religieux qui l’accueille, l’apprentissage se double d’une brutalité constante de la part de Claire et ses deux amies. Soà doit non seulement apprendre à lire, à écrire, mais aussi à survivre.

Les rencontres qu’elle fera la changeront autant qu’elles la façonneront. Bernadette, petite fille trisomique, devient rapidement une amie précieuse. Des figures de lumière et d’ombre traversent son chemin : des âmes bienveillantes, prêtes à lui tendre la main, et d’autres, cruelles, qui voient en elle une anomalie à corriger, un problème à effacer. Elle affrontera le mépris, la pitié, et parfois même l’admiration, mais jamais le véritable respect.

Les cris muets de Soàzig peuvent-ils réellement briser les murs de son époque, ou finira-t-elle, comme tant d’autres, noyée dans l’oubli ?

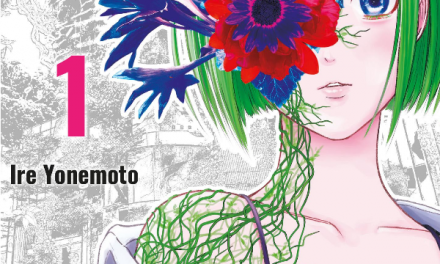

La bande dessinée Soà – Le silence de mes cris ne se contente pas de raconter l’histoire d’une enfant muette et sourde dans la Bretagne du XIXᵉ siècle. Elle la met en images avec une force qui transcende les mots, jouant sur le contraste entre silence et expressivité.

Le style graphique de Shinja est à la fois épuré et percutant, privilégiant des traits bruts et des couleurs froides pour ancrer le lecteur dans cet environnement austère où grandit Soà. Les paysages bretons sont magnifiés par des cadrages larges, où l’immensité de la mer renforce l’isolement de l’héroïne. Chaque décor, qu’il s’agisse des falaises battues par les vents ou des couloirs sombres de l’institution où elle est envoyée, est chargé de symbolisme. La nature, omniprésente, devient un miroir du destin de Soà, aussi beau qu’impitoyable.

Mais ce qui frappe le plus, c’est la manière dont la BD utilise le silence. Le mutisme de Soà est une contrainte narrative que Gégé et Shinja transforment en force. Les dialogues sont rares, les échanges souvent réduits à des regards, des gestes, des expressions subtiles qui en disent plus que n’importe quelle tirade. Les bulles cèdent parfois la place à des cases muettes, où seuls les visages parlent, où l’absence de son devient un cri étouffé.

Le découpage est redoutablement efficace. Les cases s’étendent, s’étirent ou se brisent en fonction des émotions de Soà. Les moments de solitude s’étalent en larges panoramas silencieux, tandis que les instants de tension se resserrent dans des successions de plans rapprochés, presque suffocants. Cette alternance renforce la puissance émotionnelle du récit, plongeant le lecteur dans l’isolement sensoriel de son héroïne.

Cependant, cette approche minimaliste a aussi ses limites. Certains passages, volontairement elliptiques, auraient mérité plus de développement. L’émotion, parfois contenue à l’extrême, peut sembler trop bridée, empêchant certaines scènes d’atteindre toute leur puissance dramatique. Là où certaines BD historiques n’hésitent pas à étendre leur récit pour approfondir les relations et les dilemmes des personnages, Soà choisit l’épure, quitte à frustrer ceux qui voudraient en voir davantage.

Malgré cela, la narration visuelle de Shinja et la finesse du scénario de Gégé s’imbriquent parfaitement pour donner à Soà une voix que personne ne peut ignorer. Ce n’est pas une BD bavarde, ni démonstrative. C’est une œuvre qui impose son silence, son rythme et sa propre manière de raconter, sans artifice.